自作ゲーミングPCは、予算内で自分でパーツを選べるのが醍醐味です。予算の許す限り、自分にとって最高の性能のPCが作れます。たとえばメモリの容量を大きくして、CPUとGPUは必要十分に留めるなど構成の自由度が非常に高いです。

ただ、自作ゲーミングPCはパーツ選びも組み立ても全て自分でやる必要があるので、ハードルが高く感じられます。

そこで本記事では、自作ゲーミングPC初心者のために、予算10万円でゲーミングPCを自作する際のパーツの選び方と、実際のおすすめ構成を紹介していくので、ぜひご参考ください。

>>予算10万円でゲーミングPCを自作する際のおすすめ構成はコチラ

本記事は「コンテンツ制作ポリシー」に則って制作されています。

また、本記事にはプロモーションが含まれます。

- 10万円でゲーミングPC本体のみを自作する場合のおすすめ構成

- 10万円でゲーミングPCを自作して周辺機器も揃える場合のおすすめ構成【周辺機器込み】

- CPU:AMD Ryzen 5 5500 with Wraith Stealth Cooler

- GPU:ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition

- マザーボード:GIGABYTE A520M K V2 MicroATX

- ストレージ:Transcend 500GB PCIe SSD M.2

- メモリ:CFD Standar W4U3200CS-8G

- 電源:玄人志向 STANDARDシリーズ 80Plus 500W

- PCケース:ZALMAN T8 ミドルタワーPCケース

- モニター:KTC H25T7

- マウス:ASUS TUF Gaming M3 Gen II

- キーボード:e元素 Z-88

- ヘッドセット:エレコム HS-ARMA50EBK

- 自作ゲーミングPCで必須のパーツ

- 10万円でゲーミングPCを自作する際のパーツの選び方

- 予算10万円でゲーミングPCを自作する際のQ&A

- まとめ

10万円でゲーミングPC本体のみを自作する場合のおすすめ構成

ここからは、予算10万円でゲーミングPC本体のみを自作する場合のおすすめ構成を紹介します。この場合、うまくパーツを選べばBTOメーカーのエントリーモデルと同等以上の性能で自作可能です。

なお、パーツの価格は変動が激しいため、参考程度にとどめてください。

| パーツ | パーツ名 | 参考価格(円) |

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 5 5600X | 27,980 |

| グラボ | Palit GeForce RTX 3050 StormX | 23,980 |

| マザーボード | ASRock B550 Phantom Gaming 4 | 12,600 |

| ストレージ | Kingston SSD NV2 1TB | 9,980 |

| メモリ | Kingston FURY Beast DDR4 3200MHz 8GBx2 | 12,600 |

| 電源 | Thermaltake Smart 600W -STANDARD- | 7,044 |

| ケース | MSI MAG FORGE 110R CS8337 | 5,980 |

| OS | Windows 11 | 14,500 |

| 計 114,664 |

CPU:AMD Ryzen 5 5600X

By: amazon.co.jp

By: amazon.co.jp

Ryzen 5 5600Xは、6コア12スレッドのエントリークラスCPUです。

コアとスレッドは、データの処理を担当する部分のこと。基本的に、1つの作業を1つのコアが担当します。6コアあれば、6つの作業を同時にこなして効率化できるということです。

一方スレッドというのは、実際にデータ処理に使える部分のこと。論理コア数とも呼ばれています。

6コア12スレッドというのは、6つのコアをPCに12コアのように認識させ、1つのコアで2つの作業を行えるようにしているということです。もちろん、作業によって2スレッド以上を消費することもあります。

それでも、6コア12スレッドもあるRyzen 5 5600Xは、作業効率が高いCPUです。

多少重めの作業でも快適にこなせるため、ゲーム用・作業用のどちらでも優秀だと言えます。

そのうえ、ゲーム性能が高いのが本CPUのいいところです。よほど重いゲームでなければ、3Dグラフィックの大作RPGやFPSなども快適に動かせます。

GPU:ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition

By: amazon.co.jp

GeForce RTX 3050は、最新世代の5000番台からかぞえると2世代前のグラボになります。さらに、その2世代前のグラボのなかでもローエンドのモデルです。

これだけだと性能の低い使えないグラボに見えてしまいますが、4000番台、5000番台で劇的な性能の向上が見られたわけではありませんので、まだまだ現役で使えます。

目安として、APEXをフルHDの最高画質設定でプレイした場合、約80fpsが出せる性能があります。

パフォーマンス重視で画質を下げれば約100fpsは出せるため、高リフレッシュモニターを使ったランクマッチでも十分に戦えます。

欠点はDLSS 3に対応していないため、昨今のゲームで採用されているフレーム生成機能が使えない点です。ただし、これはNVIDIAの機能が使えないというだけであって、Lossless Scalingなどの外部ツールによるフレーム生成は行えますので心配は無用です。

また、消費電力は最大70Wであり、補助電源なしで作動します。

省エネで消費電力も抑えられ、面倒な配線もいらない点も魅力といえます。

マザーボード:ASRock B550M Phantom Gaming 4

By: amazon.co.jp

B550M Phantom Gaming 4は、M-ATXに対応しているエントリークラスモデルです。規格は、M-ATXだけでなくATX・M-ITXのモデルもあります。

ゲーミングPC向けのマザーボードで、AMD社のCPUに対応しているもののなかでは比較的安いモデルです。最大128GBのDDR4×4メモリスロットに、M.2ストレージスロットなどゲーミングPC向けのマザーボードに欲しいものが一通り揃っています。

M.2ストレージスロットというのは、簡単に言えば性能の高いSSDを搭載させるためのスロットです。高性能SSDは値段が高いものの、後から増設したくなったときに簡単に増やせるのが魅力的。

さらに、メモリスロットが4つもあり最大128GBにできるため、メモリ容量を重視する場合にもおすすめです。

また、つくりがシンプルなので初心者でも扱いやすいというメリットもあります。必要十分な仕様に豊富なメモリスロットなどを搭載させたわかりやすいモデルなので、組むときにごちゃごちゃしないのがいいところです。

>>自作ゲーミングPCにおすすめのマザーボードを詳しく知りたい方はコチラ

ストレージ:東芝エルイートレーディング(TLET) TLD-M5A01T4

By: amazon.co.jp

本製品は、東芝エルイートレーディングが販売しているコスパの高いSSDです。

BTOゲーミングPCで多く採用されている、読み書き速度に優れたGen4×4に対応しているのが非常に魅力的です。

最大読み取り速度MB/s、最大書き込み速度3200MB/sと高速なので、ゲームのプレイ中のマップの読み込みなどでカクつかず快適に遊べます。

また、SSD専用サポートとして日本国内のコールセンターに直接つながるサービスも提供しているため、万が一トラブルや不具合が起きた場合でも安心できます。

メモリ:CFD Standar W4U3200CS-8G

By: amazon.co.jp

本メモリは、CFDから販売されているのDDR4メモリです。

コスパが高いモデルですが、モジュール規格がDDR4 3200となっており、安価な製品で用いられることの多いDDR4 2666よりも処理速度が高いのが特徴です。

最新規格はDDR5ですが、エントリーモデルのマザーボードはDDR4対応の製品が多いため、低予算でゲーミングPCを組みたい方にはDDR4がおすすめです。

また、メモリは8GBの2枚組です。メモリは同じ容量にするなら、1枚だけを使うよりも2枚組み合わせて使ったほうが、データ転送経路が2つに増えるため、処理がより速く安定するようになります。

最近DDR4メモリの高騰がみられますが、本機はその中でも比較的低価格になっているため、予算が限られている方におすすめのメモリとなっています。

>>自作ゲーミングPCにおすすめのメモリを詳しく知りたい方はコチラ

電源:Thermaltake Smart Pro 600W

By: amazon.co.jp

Thermaltake Smart Proは、価格に優れた電源ユニットです。

600Wと電源容量が大きいものの、STANDARD認証なので価格が6000円台に抑えられています。

STANDARD認証というのは、80PLUSでは最も低い認証のことです。80PLUSは、電源効率が80%以上の製品に付く認証のこと。

STANDARDの本製品の場合は、負荷が中程度になったときに最大効率を発揮します。仮に負荷が100%になっても80%の効率になるので、80PLUSでは最も低い認証と言えども性能は決して低くありません。

さらに、600Wと10万円台のゲーミングPCとしては少し余裕のある電源容量が確保できるので、扱いやすいです。後から多少性能が高いパーツに変えても、対応可能。

もちろん、必要な電源は増設やカスタマイズを行う度に計算し、余裕がないと感じた場合には交換する必要があります。

それでも、エントリークラスとしては十分な性能がある電源ユニットです。

PCケース:MSI MAG FORGE 110R CS8337

By: amazon.co.jp

MSI MAG FORGEは、約6,000円の低価格なミドルタワーPCケースです。

マザーボードは、ATX・Micro-ATX・Mini-ITXに対応しています。今回紹介したマザーボードは、どの規格を購入しても対応可能です。

さらに、GPUの取り付けスペースに余裕があります。最大330mmのサイズまで取り付けられるため、RTX 3050よりも高性能なGPUに換装したくなった場合でも、そのまま使えるのがいいところです。

そして、240mmまでの簡易水冷クーラーの取り付けも可能。格安PCケースとしては、カスタマイズ性が非常に高いです。

自作PCの醍醐味のひとつである増設や、後からのカスタマイズを存分に楽しめます。

マザーボードやGPUなどで高い人気を得ているMSI製であるため、品質はよく信頼性も高いミドルタワーケースです。

予算が限られているため、ケースにはあまりお金をかけられないという方も、MSI MAG FORGEはであれば、有名メーカのPCケースが低価格で手に入るため非常におすすめです。

>>自作ゲーミングPCにおすすめの安いPCケースを詳しく知りたい方はコチラ

10万円でゲーミングPCを自作して周辺機器も揃える場合のおすすめ構成【周辺機器込み】

ここまで、10万円でゲーミングPC本体を自作する場合のおすすめ構成について紹介してきました。ゲーミングPCを作ったら、今度は周辺機器が必要になります。モニター、マウス、キーボード、ヘッドセットは必須です。

そこで今度は、10万円でゲーミングPCを自作し、周辺機器を購入する場合のおすすめ構成について紹介していきます。

| パーツ | パーツ名 | 参考価格 |

|---|---|---|

| CPU | AMD Ryzen 5 5500 | 13,980 |

| グラボ | MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC | 23,980 |

| マザーボード | GIGABYTE A520M K V2 MicroATX | 4,020 |

| ストレージ | トランセンド 500GB PCIe SSD M.2 | 6,580 |

| メモリ | Team DDR4 2666Mhz PC4-21300 8GBx2枚 | 12,600 |

| 電源 | 玄人志向 STANDARDシリーズ 80Plus 500W | 6,543 |

| ケース | ZALMAN T8 ミドルタワーPCケース | 3,218 |

| OS | Windows 11 | 14,500 |

| モニター | Kenowa FHD 1080P ゲーミングモニター | 8,980 |

| マウス | ASUS RGB ゲーミング マウス TUF GAMING M3 | 4,100 |

| キーボード | e元素 Z-88 | 5,099 |

| ヘッドセット | JBL QUANTUM 100 | 3,500 |

| 計 107,100 |

CPU:AMD Ryzen 5 5500 with Wraith Stealth Cooler

By: amazon.co.jp

Ryzen 5 5500は、コスパが非常に高いCPUです。

6コア12スレッドで、マルチタスクが得意なのは5600Xと同等。よりゲーム性能を高めた5600Xと比べればゲーム性能は若干劣りますが、軽い3Dゲームを快適に遊べる程度のゲーム性能があります。10万円で周辺機器も揃える場合のCPUとしては、非常におすすめです。

性能の違いも、エントリークラスのGPUでは出にくいので予算10万円なら気にならない程度だと言えます。

さらに、動画編集とエンコードなどもしっかりとこなせる程度の処理性能があるので、ゲームだけでなく仕事や普段使いでも活躍できるのがいいところです。

GPU:ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition

By: amazon.co.jp

GeForce RTX 3050は2世代前のエントリーモデルです。2025年現在では古いグラボになりますが、まだまだ現役で使えるグラボです。

エントリーモデルということもあり、さすがに高性能とはいきませんが、最新のゲームもグラフィック設定を下げたり、外部ツールでフレーム生成をすると問題なく快適に遊べます。

参考として、ApexではフルHDの競技用設定で約100fpsは出せる性能があります。

低価格でさまざまなゲームを遊べるので、おすすめのグラボです。

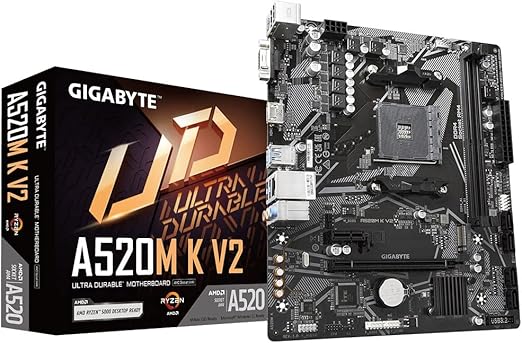

マザーボード:GIGABYTE A520M K V2 MicroATX

By: amazon.co.jp

AM4ソケットのAMD製CPU専用のマザーボードです。

NVMe PCIe 3.0×4 M.2コネクタを備えており、高性能なSSDを搭載できるのが魅力です。メモリは最大64GBまで搭載可能。昨今のゲーミングPCのメモリ容量は16GB~32GBが主流なため、困ることはほとんどありません。

また、GIGABYTEのマザーボードは、耐久性に定評があります。何年も使い続けられるコスパのよさも、本製品の魅力のひとつです。

ストレージ:Transcend 500GB PCIe SSD M.2

By: amazon.co.jp

本製品は、非常に高コスパなのが魅力のM.2 SSDです。

500GBで約6000円、1TBで約1万円という低価格が魅力的。今回は予算を抑えるために500GBをおすすめしていますが、4000円の予算追加で1TBにするのもおすすめです。10万円きっかりではなく、11万円・12万円と少し予算に余裕がある場合は1TBも検討しましょう。

さらに、低価格なだけでなく速度も申し分ないのがいいところです。1GB/s程度の速度は出せるので、ゲームや普段使いで困る場面は基本的にはありません。

ゲームのロードも、ファイルの読み書きも早いのでストレスフリーです。

メモリ:CFD Standar W4U3200CS-8G

By: amazon.co.jp

価格の安さが魅力のDDR4メモリです。

8GBのメモリが2枚組になっており、16GBのメモリをデュアルチャネル構成で使用できます。16GBのメモリを1枚搭載するよりも、8GBのメモリをデュアルチャネルで2枚搭載した方が転送速度が速くなります。

また、メモリークロックが3600MHzと高いため、DDR4 2666よりも処理速度が速い点も本製品の特徴です。

メモリの最新規格はDDR5となっており、DDR4の本製品は1世代前の規格となります。ただ、DDR5のメモリはまだ価格が高く、対応しているマザーボードも高価なため、価格を抑えるのであればDDR4が最適です。

性能面も、DDR4で困る場面はないため、最新の規格でないからと気にする必要はありません。

電源:玄人志向 STANDARDシリーズ 80Plus 500W

By: amazon.co.jp

玄人志向から販売されている80 PLUS STANDARD認証の500W電源です。

ゲーミングPCを組むうえで最低限の電源性能が備わっており、低価格でPCを組む場合は重宝する電源です。

玄人志向はGPUや電源を主に取り扱っている信頼性が高いメーカーの製品なので、安心して使えます。実際に稼働の安定性が高く、初期不良が少ないのが特徴です。電源容量さえ足りていれば、安心して使えます。

PCケース:ZALMAN T8 ミドルタワーPCケース

By: amazon.co.jp

先述の予算10万円でゲーミングPC本体を自作する場合のおすすめ構成でも紹介した、格安ミドルタワーPCケースです。

本構成でのいいところは、電源ユニットがトップにある点。本構成で紹介したThermaltakeの電源ユニットは、底面に静音仕様のファンが搭載されています。トップに配置することで、底面に空間ができるため、空気を集めやすくなるのがいいところです。

さらに、PCケースで節約した分、モニターやキーボードなどに予算を割きやすくなります。

非常に安いので、周辺機器も込みで揃える場合には、特に適したPCケースです。

モニター:KTC H25T7

By: amazon.co.jp

本機は、KTCから販売されている24.5インチのフルHDモニターです。

約1万3000円と安価ながら、ゲーミングモニターに必要な機能がすべてそろっている非常にコスパの高い製品となっています。

サイズは24.5インチでFPSに最適なサイズとなっています。オープンワールドなどでも小さいということはなく、幅広いゲームを楽しめます。

また、リフレッシュレートは最大200Hzに対応。Fast IPS液晶であるため、視野角・応答速度ともに高く、競技向けのFPSゲームも快適にプレイできるスペックとなっています。

3年保証も付いているため、初心者の方にもおすすめできるモニターです。

| 解像度 | フルHD |

|---|---|

| 液晶サイズ | 24.5インチ |

| パネルの種類 | Fast IPSパネル |

| 最大リフレッシュレート | 200Hz |

| 応答速度 | 1ms |

マウス:ASUS TUF Gaming M3 Gen II

By: amazon.co.jp

TUF Gaming M3 Gen IIは、約3,000円で購入できる初心者向け軽量ゲーミングマウスです。

本製品の最大の特徴は価格の安さと約59gの軽量設計です。

最近のマウスの傾向として軽さを重視する方向にありますが、約3000円でブランドメーカーの軽量マウスが手に入るのは非常に魅力的です。

サイドボタンが二つ搭載されているので、普段使いでもゲームでも便利に使えます。特にFPSではサイドボタンにスキルやしゃがみキーを割り当てる方が多く、タクティカルfpsでもより快適に遊べます。

さらに、6つのボタンに機能の割り当てができます。ソフトウェアを使って、自分好みの機能にカスタマイズできるので、非常に便利です。自分が操作しやすいように機能を変えて使えば、性能以上の使いやすさになります。

そして、解像度も100~8,000DPIで設定可能です。

マウスの解像度というのは、マウスを動かしたときにどれだけカーソルが動くのかを示す数値のこと。これが高くなるほど、マウスを動かしたときのカーソルの動きが大きくなります。

普段使い・ゲーム共に、解像度は好みが分かれるところです。

解像度を落としてマウスを振り回したいという方もいれば、解像度を高くして少しの動作で大きく動かしたいという方もいます。100~8,000DPIもあれば、どちらでも対応可能です。

初心者向けでも、ゲーマーが十分満足できるだけの性能があります。

| 接続方式 | 有線のみ(USB) |

|---|---|

| ボタン数 | 6個 |

| 解像度(DPI) | 最大8,000DPI |

| ポーリングレート | 1,000Hz(1ms) |

| 重量 | 59g |

キーボード:e元素 Z-88

By: amazon.co.jp

e元素のZ-88は、81キーを備えたメカニカル式ゲーミングキーボードで、青軸、赤軸、茶軸のスイッチオプションが選択可能です。

各キーに独立したスイッチを持つメカニカル構造により、正確なキー入力と快適なタイピングが実現します。さらに、Nキーロールオーバーとアンチゴースト機能を搭載し、複数キーの同時押しにも対応しています。

RGBバックライト機能では、多彩なイルミネーションパターンを楽しむことができ、キーボードの外観を個性的に演出できます。

また、ホットスワップ対応により、ユーザー自身でキースイッチの交換が可能で、カスタマイズ性も高いです。これらの機能を備えながら、5,000円以下で購入できるコストパフォーマンスの高さが魅力です。

ゲームプレイやタイピング作業において、性能と価格のバランスを重視するユーザーにおすすめの製品です。

| 接続方式 | 有線のみ(USB) |

|---|---|

| キースイッチ | メカニカル |

| レイアウト | テンキーレス(TKL) |

| Nキーロールオーバー | 対応 |

| アンチゴースト機能 | 対応 |

ヘッドセット:エレコム HS-ARMA50EBK

By: amazon.co.jp

本機は、エレコムから販売されているイヤホン型のゲーミングヘッドセットです。

カナル型イヤホンであるため遮音性が高く、よりゲームに集中することができます。

音質を左右する振動版には、複合素材の振動板を採用。また、ドライバーにはイヤホンとしては大きい、10mm径の外磁型ダイナミックドライバーを使うことで高音質な音を再現しています。

また、マイクを着脱できるのも嬉しいポイントです。

1人でプレイする場合はイヤホンのみの使用ができるため、顔周りがすっきりとし、耳への負担も少ないです。

手頃な価格ながら高品質な音質と快適性を兼ね備えた、コストパフォーマンスに優れた製品です。

全体的に使いやすく、超高コスパなヘッドセットだと言えます。

| 接続方式 | 3.5mm |

|---|---|

| インピーダンス | 16Ω |

| ドライバーサイズ | 10mm |

| マイク感度 | -42dB |

| 重量 | 12g |

自作ゲーミングPCで必須のパーツ

ゲーミングPCを自作するにあたり、必須になるパーツがあります。以下は、必須なパーツとその役割についての簡単な解説です。

| CPU | データの処理を担当 |

| グラボ | 3Dグラフィックの処理を担当 |

| マザーボード | パーツを取り付けるためのメイン基板 |

| ストレージ | インストールしたデータの保管庫 |

| メモリ | 処理中のデータの一時保管庫 |

| 電源 | 各パーツの電源を供給する役割 |

| OS | PCを動かすのに必須のソフトウェア。Windows 11など |

これらは、PCを動かすのに最低限必要なパーツです。厳密にはGPUは必須ではありませんが、ゲームをするなら3Dグラフィックの処理を担うGPUは必要になります。CPUに内蔵されているグラフィックだけでは、性能が足りません。

なお、CPUクーラーはCPUに付属する場合があります。クーラーは高価な製品が多いうえに、必要な性能がわかりにくいのがネック。

そのため、最初は付属クーラーで様子を見て、性能が不足していると感じたら後から足すのがおすすめです。

また、電源は容量に気を配る必要があります。ほかのパーツの必要な電力量と電源容量が合わなければ、PCが正常に動作しなくなるので注意しましょう。

電源容量に関しては、計算できるサイトがあります。自分が組む予定の構成を入力すれば、必要な電源容量を自動で計算できるため、便利です。

10万円でゲーミングPCを自作する際のパーツの選び方

10万円という限られた予算でゲーミングPCを自作するには、コツが要ります。予算を抑えながら、少しでも自分好みの性能に近づけるのがポイントです。そんな予算10万円の自作ゲーミングPCのパーツの選び方について、解説していきます。

コスパが高いパーツを選ぶ

パーツは、なるべくコスパが高いものを選びましょう。

たとえば、同じ16GBのメモリでも、製品ごとに値段が変わります。安いほどいいということはありませんが、安くて通信安定性も高いメモリがあればそちらを購入するのがおすすめです。

また、あまりに安すぎるパーツは、容量の偽装などが疑われるため、信頼性の低いサイトから格安のパーツを購入するのも避けてください。ストレージやメモリは特に、容量の偽装をしている格安パーツが多いです。

少しでも信頼できるショップから、信頼性の高いメーカーの製品を購入しましょう。そのなかで、なるべく安く性能がいいパーツを選ぶのがおすすめです。

必須じゃないパーツは節約する

自作ゲーミングPCには、必須じゃないけどあったら便利なパーツがいくつかあります。たとえば、メディアドライブです。

DVDやBlu-rayなどが読み込めるドライブは、非常に便利。一昔前のPCゲームで遊びたい場合は、ダウンロード版がなくパッケージ版のみということもあります。そういう場合には、あったほうが便利です。

しかし、必須ではないうえに、後から外付けドライブで対応できます。予算に余裕がない場合は、後回しにするのがおすすめです。

もちろん、ドライバインストールなどでドライブが必要になる場合もあります。

ただ、外付けのドライブのほうが安く購入可能です。内蔵させるよりも、外付けのほうが安く上がります。そのうえ、CPUやGPUなどの必須パーツと比べると性能差を実感しにくいです。

このように、必須ではないパーツや節約しやすいパーツは、なるべく節約しましょう。

メモリ容量は妥協しないほうがいい

予算10万円でゲーミングPCを自作する場合、ある程度の妥協が必要になります。

ただし、メモリの容量は妥協しないほうがいいです。

メモリ容量は、ゲームをプレイするのに非常に重要。近年は、グラフィック処理が軽いゲームでも推奨されているメモリ容量が大きいケースが多いです。メモリをケチって8GBに抑えた場合、メモリ容量だけが足りないということになりかねません。

予算10万円でも、メモリ容量は最低16GBは欲しいところです。

相性を意識してパーツを選ぶ

ゲーミングPCのパーツには、相性があります。

たとえば予算10万円でゲーミングPCを自作する場合、CPUはAMDのRyzenシリーズを選ぶのが一般的です。理由は、Intel Core iシリーズよりも安価で、ゲーム性能が高いこと。

ただ、マザーボードによってはRyzenが搭載できない場合があります。マザーボードとの相性が悪ければ、そもそも搭載できないため、相性を考えるうえでは特に重要なポイントです。

予算10万円でゲーミングPCを自作する際のQ&A

ここまで、予算10万円でゲーミングPCを自作する場合のおすすめ構成などについて、紹介してきました。予算10万円でも、最新ゲームがストレスなく遊べるゲーミングPCを自作可能です。

最後に、そんな予算10万円でゲーミングPCを自作する際のよくある質問の答えについて、紹介していきます。

予算10万円の自作ゲーミングPCの性能の目安は?

予算10万円の自作ゲーミングPCの性能は、Apex Legendsの高解像度・高画質設定で、60~70fps前後が出せるレベルです。

2Dゲームの場合は、遊べない作品を探す方が難しい程度の性能が出せます。とはいえ、これはあくまでも今回紹介しているような構成で作った場合の目安です。今回はゲーム性能をあまり犠牲にせずに、予算10万円内で収める構成になっています。

どこを重視して、どこを犠牲にするかで性能は大きく変わるものです。

自分なりに必要な性能と後回しにしてもいい部分を考え、バランスのよい構成でゲーミングPCをつくりましょう。

10万円未満でもゲーミングPCを自作できる?

10万円未満でも、ゲーミングPCを自作できます。

ただし、性能は今回紹介したものよりも劣るので注意してください。2Dのゲームなら快適に遊べますが、3Dグラフィックを用いた最新ゲームを快適に遊べるレベルには達しない可能性が高いです。

今回紹介してきた構成でも、最新ゲームを快適に遊ぶのにはギリギリの性能だと言えます。

それよりも性能を落とすとなると、対戦型のゲームはまず快適に遊べないと思っておいたほうがいいです。メモリさえ確保できれば、一人用のRPGはグラフィク設定を落とせば快適にプレイできる作品も多くあります。

ただ、パーツショップのセールを利用したりパーツをいくつか中古で揃えたりすれば、ある程度の性能の高さを保持しつつコストを落とすことも可能です。

10万円未満でゲーミングPCを自作したい場合は、中古パーツの利用も視野に入れましょう。

10万円と15万円の自作ゲーミングPCの性能差は?

15万円あれば、CPUとGPUの性能を向上できます。

CPUはCore i5-13400、GPUはRTX 3060などを視野に入れられるレベルです。いわゆるミドルクラスに位置するゲーミングPCを自作可能になります。

この程度の性能があれば、ApexなどのFPSで144fps以上で遊ぶことも設定によっては十分可能です。一人用のRPGなどであれば、設定をあまり落とさず快適にプレイできます。

普段使いの場面では、WQHDというフルHDより高い解像度も視野に入れられるので、普段使い・ゲームの両方でより快適に使えるPCを自作可能です。

予算に余裕があれば、15万円でゲーミングPCを自作することも視野に入れてみましょう。

もちろん、本体を10万円で作っておいて、余った予算を周辺機器に回すのもおすすめです。

まとめ

本記事では、予算10万円でゲーミングPCが自作できる構成の例を二つ紹介しました。

ゲーミングPCを自作するにあたり、10万円は最新ゲームを快適に遊べる最低限のラインです。ある程度、犠牲にしなければならない部分が出てきます。それでも、安価で性能のいいパーツをしっかりと選べば、自分好みの性能に近づけられるのが自作のいいところです。

節約できるところは節約して、重視するところはお金をかけるのが予算10万円でゲーミングPCを自作するコツになります。

今回紹介した選び方やおすすめ構成例を参考に、予算10万円での自作ゲーミングPCに挑戦してみましょう。